Hace unos días llegamos con tiempo, antes de lo habitual, a la sesión del club de lectura de la prisión, y, aunque no lo esperaba (el economato y el café eran el año pasado motivos habituales por los que los esperábamos, nosotras a ellos), ya estaban todos sentados, dispuestos, y curiosamente en silencio. No hablaban entre ellos. Esperaban, como espera un músico antes de su entrada. Pero tomaron vida inmediatamente cuando llegué y comenzaron las expresiones de alegría, los saludos. Repartí besos. Siempre los obligo a levantarse para plantarles dos besos en la cara, y les aprieto los brazos o los hombros. No llego a abrazarles, me quedo en el paso previo, y el estado de ese gesto muestra su reticencia a la confianza plena del abrazo, pero es más que el mero roce de mejillas, más que el convencional beso al aire. Los miro, los aprieto. Digo sus nombres. Les pregunto cómo están. Aunque ya veo cómo están.

Comenzamos la charla. «¿Qué tal la semana?», digo. Automáticamente pienso en lo estúpido de la pregunta, porque me miran haciéndomelo saber. Ya sé que es lo de siempre. Ya sé que si no hay nada nuevo bajo el sol, mucho menos lo hay a la sombra. Pero son condescendientes y contestan. Evasivamente, sin tristeza, hasta que dejamos morir esta primera conversación sin chicha. Jorge aviva la charla, «¿y de fuera, qué nos cuentas?». Y salen temas que más bien sacan ellos. La huelga de estudiantes nos da para hablar de Wert, de las becas, de lo que pensamos. Hay allí quien defiende que las becas son un sacacuartos para el contribuyente, y comienza una apasionada defensa de la política de recortes que es contestada por una apasionada crítica contra la misma. Dentro y fuera, fútbol, religión y política no invitan al sosiego que buscamos, de modo que decido trazar otro camino. Declarativamente. «Chicos», digo, «lo veis como yo, ¿verdad?». Y lo ven como yo. Quieren remansarse.

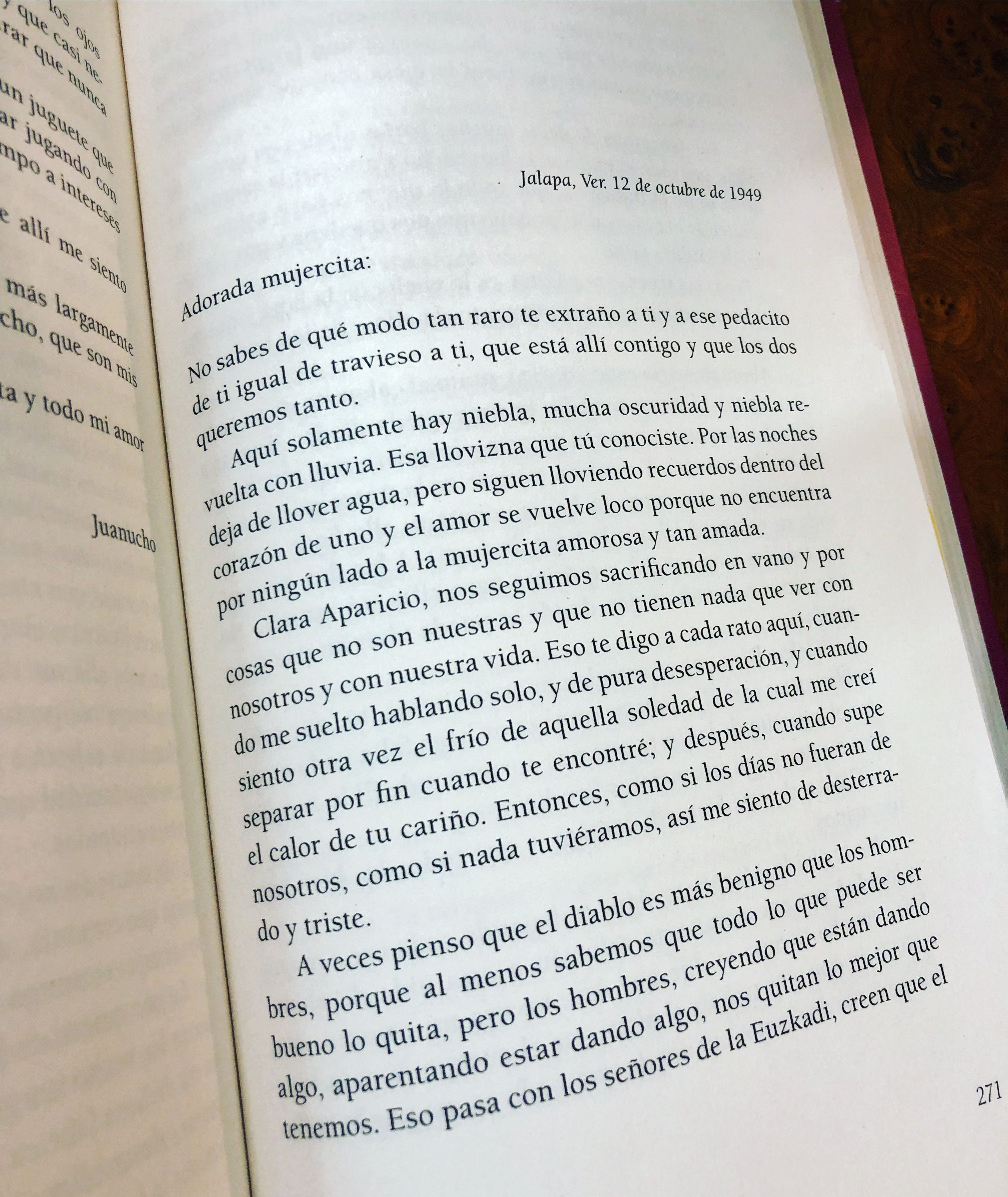

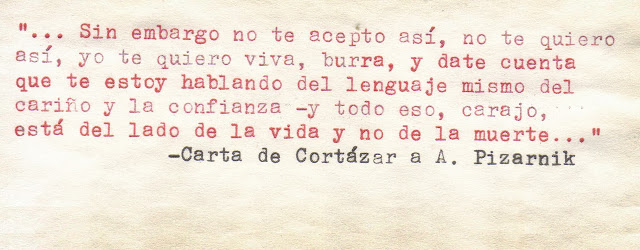

La sesión de lectura como tal comenzó con dos cartas. Las cartas, que tanto invitan a desnudar el corazón, nos permitieron dos tonalidades: la del amor, con un Juan Rulfo certero en su expresión íntima, venerador de una Clara Aparicio viva en cada átomo del mundo (Clara, claridad esclarecida); y la de la amistad, entre Julio Cortázar y Alejandra Pizarnik, tiempo después de que él supiera del intento de suicidio de la poeta. Entre carta y carta nos dimos tiempo. Me cuentan que este es su medio de comunicación más habitual y genuino con aquellos a quienes aman. Confían en el papel, que no juzga. Se sienten cómodos al escoger la palabra, al tener tiempo de pensarla antes de regalarla; al dibujarla sin unos ojos enfrente. Alaban la palabra diferida, la posibilidad de guardarla en un cajón y decidirla para nadie. La posibilidad de leerla una y otra vez. La carta: para garabatear fruslerías. Para rubricar declaraciones desde el abismo de sus almas.

Y luego, ya con Julio Cortázar, con su carta jocosa y tensa, que bromea desde el miedo y el dolor, qué difícil hablar del suicidio. Suicidio. La cárcel oscurece el pensamiento. Suicidio. Hablan de cobardía y hablan de valentía. Hablan de mera opción, para cuando fallan las fuerzas y los sentidos últimos. Cobardía. Valentía. Colentía. Vabardía. Es lo mismo todo porque sólo cambia el ángulo de análisis. Declarar lo uno o lo otro es cuestión del estado mental. Cobarlentía. Eso, eso. Se enfrascan algunos, que desde el silencio lo dicen todo. Otros cuentan sus suicidios, los frustrados, los de amigos, los del deseo. Pero todos están de acuerdo en que salir, salir deja abolido al suicidio. “Qué coño. Vivir. Pero fuera. Y vamos a cambiar de tema ya”.

Pudimos sacar adelante la conversación porque decidimos reír. Encauzamos el miedo con la risa, que siempre es catarsis entre las sombras. «Gracias a que hay club de lectura los miércoles robamos hora y media a nuestras miserias», dicen. Lo pongo entre comillas y no son palabras literales. Pero, no sé por qué, lo escucho ahora así, en mi cabeza, en mi recuerdo. Es la voz de Jorge. Cómo me gusta su seso y su mirada, su intervención, salvadora siempre. Cómo me gusta su voz.

Y ya que nos íbamos, Gabriela Mistral. Con los besos de su poema. Los besos que se dan con la memoria son los que abundan en el presente de los miembros del club. Les apetece hablar de besos, los evocan con sonrisas, cariñosas o pícaras. Pero no me cuentan sus besos. Solo pinceladas de algún beso, y Jose habla de cómo el beso se transforma en mordisco de tanto amor que lleva. Qué bien nos entendemos.

Jose se despide de nosotros porque al fin le concedieron el tercer grado. Se atreve a leernos un poema de añoranza y desamor. Le aplaudimos. Lo miran con alegría y, claro, con “cosilla”, con pena de sí.

Cuando el tiempo está agotado, me pongo en pie nuevamente. Ahora, tras amasar nuestra confianza una hora y media, sí me abrazan. El próximo miércoles será una vuelta a empezar. Hay que, a diario, mostrar sinceridad y amor. Mostrar por qué se está allí. Recorrer la sesión de principio a fin, asimilarla y llevarla a la vez. ¿Se está a la altura? Al menos el canal del texto es siempre digno y noble… Los textos siempre están a la altura. Menos mal. Las palabras son un soporte franco que se vale por encima de la torpeza de las circunstancias.

Irene

Irene, gracias por este relato vibrante, ha sido un placer leer tus palabras más allá de poder compartir una tarde en el club de lectura de la cárcel.

¡qué intensidad se trasluce y se revive al leerlo!

Nuria

Gracias, Nuria, por tus palabras. Tú mejor que nadie tienes perspectiva para comprender qué difícil es describir una experiencia como esta. Y reflexionarla. E interiorizarla… Mil besos.